引言:新文化运动是中国近代史上一场重要的思想解放和文化变革运动,它发生在20世纪初期的中国。这场运动的主要目标是推翻封建主义和传统文化的束缚,倡导民主、科学、自由和平等的思想,推动中国社会的进步和发展。但也是这场运动,差点导致汉字的灭亡。

正文:19世纪末20世纪初,中国正处于半殖民地半封建社会的黑暗时期。在这个时期,中国的政治、经济、文化等各个方面都受到了列强的压迫和剥削,国家处于危机之中。同时,中国的传统文化也面临着严重的危机,封建主义的思想和文化已经深深地根植于人们的心中,阻碍了中国社会的进步和发展。

当时,一些有识之士开始意识到中国社会的危机和传统文化的落后,他们开始探索一种新的思想和文化,以推动中国社会的进步和发展。

陈独秀、胡适等人是新文化运动的主要倡导者和领袖。

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》,后改名《新青年》,新文化运动由此发端。

《青年杂志》于1916年9月出版第二卷第一期时,并改名为《新青年》迁往北京, 李大钊、鲁迅、胡适等成为主要撰稿人。蔡元培出任北京大学校长后,邀请了许多有新思想的学者到校任教。这样,《新青年》和北京大学成为新文化运动的主要阵地。进步知识分子团结在《新青年》周围,高举民主和科学两面大旗,从政治观点、学术思想、伦理道德、文学艺术等方面向封建复古势力进行猛烈的冲击。他们集中打击作为维护封建专制统治思想基础的孔子学说,掀起“打倒孔家店”的潮流。他们还主张男女平等,个性解放。

1917年起他们又举起“文学革命”的大旗,提倡白话文,反对文言文,提倡新文学,反对旧文学。随着新文化运动的发展,《新青年》实际上成了新文化运动的思想领导中心。《新青年》从1918年1月出版第四卷第一号起改用白话文,采用新式标点符号,刊登一些新诗,这对革命思想的传播和文学创作的发展,起着重要的作用。

特别是伟大的文学家、思想家和革命家鲁迅,1918年5月在《新青年》上发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对旧礼教旧道德进行了无情的鞭挞,指出隐藏在封建仁义道德后面的全是“吃人”二字,那些吃人的人“话中全是毒,笑中全是刀”,中国2000多年封建统治的历史就是这吃人的历史,宣告“将来容不得吃人的人,活在世上”。

初期的新文化运动的基本口号是拥护“德先生和赛先生”,“德先生”指的是“Democracy”(民主),“赛先生”指的是“Science”(科学),就是提倡民主和科学。当封建主义在社会生活中占据支配地位的时候,提倡民主、反对独裁专制,提倡科学、反对迷信盲从,有着历史的进步意义。

但是,按照这个口号的倡导者陈独秀最初的解释,民主,是指资产阶级的民主制度和资产阶级的民主思想;科学,“狭义的是指自然科学而言,广义是指社会科学而言”。他强调要用自然科学一样的科学精神和科学方法来研究社会,可是,詹姆士的实用主义、柏格森的创造进化论和罗素的新唯实主义这类用某些自然科学成果装饰起来的唯心主义思想体系,在他心目中也被认为是科学。这表明,初期新文化运动所提倡的民主和科学,追求的还只是个人的解放,是为了“建设西洋式之新国家,组织西洋式之新社会”,即建设资产阶级共和国,发展资本主义,“以求适今世之生存”,而不是根本的社会改造。

新文化运动中民主和科学两面旗帜的树立,使中国许多方面都发生了翻天覆地的变化,还造成了新思想、新理论广泛传播的大好机遇。

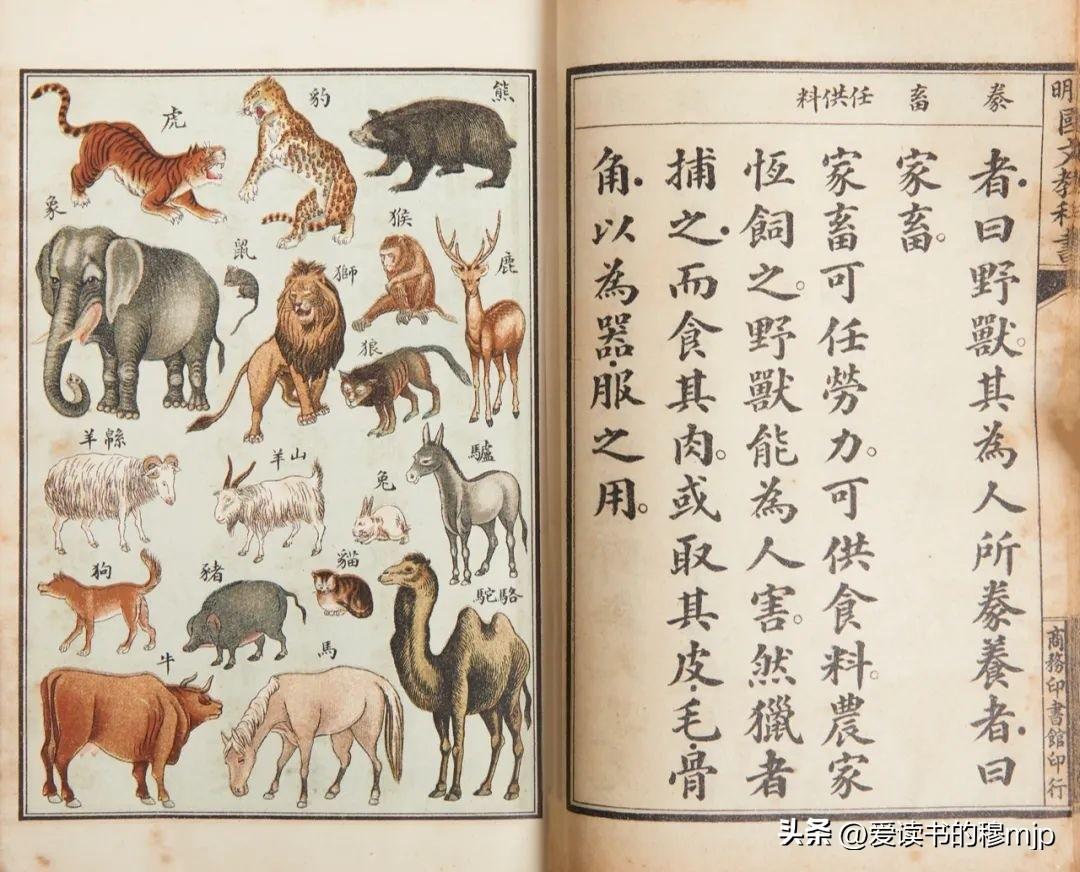

另外,在新文化运动中,有一部分人对汉字进行了批判,认为汉字是封建社会的象征,需要进行改革,不少学者主张“汉字拉丁化”,这种观点引发了关于汉字的危机讨论。

虽然新文化运动中出现了关于汉字的危机讨论,但中国政府和学术界已经采取了一系列措施进行改革和保护。在全球化的背景下,汉字作为中华文化的重要载体,将继续发挥其独特的价值和作用。

· 赵元任先生的《季姬击鸡记》和《施氏食狮史》等文章,就是在这种背景下写出的,赵元任先生用这种方式,让人们看到了汉字的无可替代性,有力的反驳了“汉字拉丁化”的观点。他也由此被称为“中国现代语言学之父”。

”。

季姬击鸡记

赵元任〔近现代〕

季姬寂,集鸡,鸡即棘鸡。棘鸡饥叽,季姬及箕稷济鸡。鸡既济,跻姬笈,季姬忌,急咭鸡,鸡急,继圾几,季姬急,即籍箕击鸡,箕疾击几伎,伎即齑,鸡叽集几基,季姬急极屐击鸡,鸡既殛,季姬激,即记《季姬击鸡记》。

施氏食狮史

赵元任〔近现代〕

石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。适施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。施氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,氏始试食是十狮尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。

新文化运动的内容主要包括以下几个方面:

反对封建主义和传统文化的束缚。新文化运动的倡导者们认为,封建主义和传统文化是中国社会进步的主要障碍,必须进行彻底的批判和反对。他们呼吁人们摆脱封建主义的思想和文化的束缚,追求民主、科学、自由和平等的思想。

倡导民主和科学的思想。新文化运动的倡导者们认为,民主和科学是现代社会的基石,是中国社会进步的必要条件。他们呼吁人们追求民主和科学的思想,推动中国社会的进步和发展。他们的思想和文化成为了中国现代化的重要基础。

推广白话文和普及教育。新文化运动的倡导者们认为,白话文是现代文学的基础,是普及教育的必要条件。他们呼吁人们推广白话文和普及教育,以提高人们的文化素质和认识水平。他们的思想和文化成为了中国人民的精神财富。

倡导新的文学艺术形式。新文化运动的倡导者们认为,传统的文学艺术形式已经不能满足现代社会的需求,需要进行改革和创新。他们倡导新的文学艺术形式,如小说、诗歌、戏剧等,以反映现代社会的生活和思想。促进了文学艺术的创新和发展。他们的思想和文化成为了中国文学艺术的重要组成部分。

新文化运动的倡导者们通过推动民主和科学的思想,影响了中国现代化的进程。他们的思想和文化成为了中国现代化的重要基础。

尽管新文化运动对中国社会产生了深远的影响,但它也存在一些局限性,主要表现在以下几个方面:

缺乏实践基础。新文化运动的倡导者们主要是在思想上进行探索和创新,缺乏实践基础。他们的思想和文化虽然具有先进性和革命性,但在实践中却难以得到充分的体现和应用。

缺乏政治力量的支持。新文化运动的倡导者们主要是在知识分子和小资产阶级中进行宣传和推广,缺乏政治力量的支持。他们的思想和文化虽然具有先进性和革命性,但在政治斗争中却难以得到充分的体现和应用。

缺乏群众基础。新文化运动的倡导者们主要是在知识分子和小资产阶级中进行宣传和推广,缺乏广泛的群众基础。他们的思想和文化虽然具有先进性和革命性,但在广大群众中却难以得到充分的认同和支持。

结语:新文化运动是辛亥革命在思想文化领域的延续,形成空前的思想解放。它在政治上和思想上给专制主义以空前沉重的打击,动摇了传统礼教的思想统治地位,为马克思主义在中国的传播开辟了道路。 “五四”以后的新文化运动,更是成为宣传马克思主义及各种社会主义流派的思想运动,使旧民主主义的文化运动,转变为由马克思主义理论指导的新民主主义的文化运动。

在“五四”以后,全国各地的进步报刊和进步社团,如雨后春笋,脱颖而出。这些报刊和社团的活动,传播了马克思主义,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党的成立创造了条件。新文化运动从内容到形式的深刻变化,是旧民主主义革命向新民主主义革命转变的重要标志之一。

“五四”以前,倡导新文化的刊物,只有《新青年》《每周评论》和《新潮》等少数几种。“五四”后的一年里,全国新出版的期刊猛增至400余种。其中影响较大的有:上海的《星期评论》《建设》《民国日报》副刊《觉悟》;北京的《少年中国》《曙光》《新社会》;天津的《天津学生联合会报》、《觉悟》;湖南的《湘江评论》;成都的《星期日》;武汉的《武汉星期评论》;浙江的《浙江新潮》,等等。“五四”前的进步社团较著名的有:北京的“少年中国学会”、“国民杂志社”、“新潮社”、“北京大学平民教育讲演团”;湖南的“新民学会”;湖北的“互助社”等。“五四”以后一年中出现的进步社团,约有三四百个,较著名的有:北京的“工读互助团”;湖南的“文化书社”、“俄罗斯研究会”;湖北的“利群书社”、“共存社”;广东的“新学生社”;天津的“觉悟社”,以及各地建立的马克思学说研究会。